2007年1月に創業し、「営業」「人事」「財務」の3つの領域で企業をサポートする株式会社エッジコネクションの大村社長にインタビュー。幅広い業界の営業支援や、人材紹介・財務面でのアドバイスなど多彩なサービスを展開し、創業から20期目を迎える今も黒字経営を続ける秘訣とは?テレアポ代行からスタートし、どのように事業を広げてきたのか。未経験者の採用基準や、社内の環境づくりの工夫など、ここだけのエピソードをたっぷりお伺いしました。

エッジコネクションの舞台裏!「営業・人事・財務」って何するの?

本日はよろしくお願いします。まずはエッジコネクションがどのような事業をおこなっているのかお聞きしたいです。

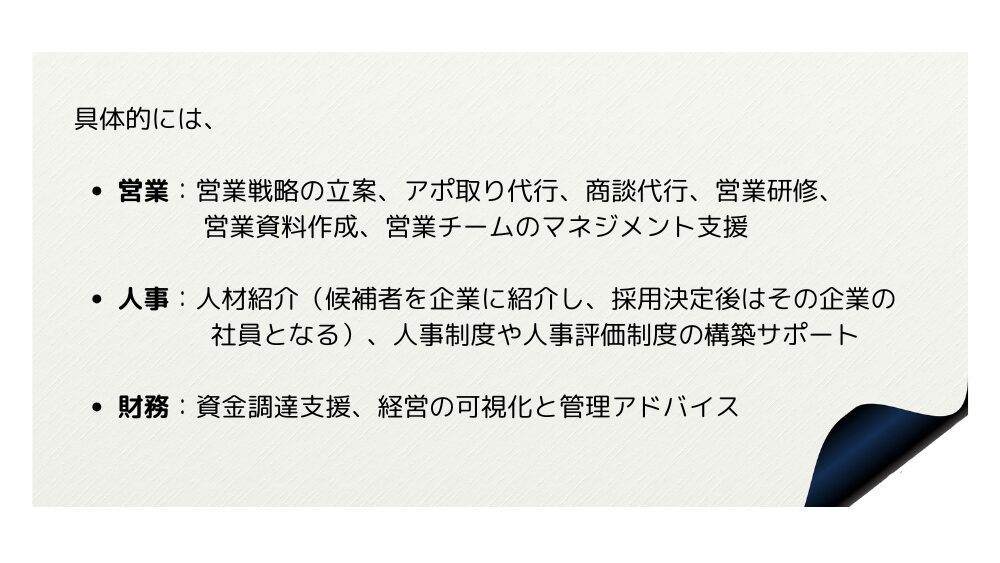

よろしくお願いします。当社エッジコネクションは2007年1月に創業し、今年の4月から20期目に入ります。主に『営業』『人事』『財務』の3つの領域で、経営者や事業責任者をサポートしている会社です。

このように、幅広い支援を行っています。

ありがとうございます。人材紹介と派遣はどう違うのでしょうか?

一番の違いは、『雇用関係がどこにあるか』です。人材紹介は、企業と求職者が直接雇用契約を結びます。つまり、採用された後はその企業の正社員や契約社員として働くという形ですね。一方、人材派遣は、派遣会社が雇用主となり、派遣先の企業で働くことになります。当社は人材紹介をメインにしており、企業と求職者の直接雇用をサポートしています。

■ クライアントの悩みがすべてビジネスに!? 事業がどんどん広がる理由

なるほど人材紹介がメインなんですね。創業当初は、営業支援からスタートしたのでしょうか?

そうです。最初はテレアポ代行から始めました。しかし、実際にさまざまな企業の代行を行ううちに、“営業戦略がしっかりしていないとアポが取れない”とわかり、営業戦略づくりのコンサルティングを始めました。その後、『営業が苦手で売上が伸びない』『営業チームをどうマネジメントすればいいかわからない』といった相談が増え、さらに人材紹介や人事制度の構築、財務支援へと事業を拡大していきました。

クライアントのニーズに応じて、サービスが増えていったのですね。営業といっても業界や業種が多様だと思うのですが、得意な分野はありますか?

私たちはBtoB、つまり法人向けの営業支援に特化しています。個人向けの営業代行は行っていません。多種多様な業界に対応してきました。

新規事業を立ち上げた企業から『どうやって売ればいいのかわからない』といった相談もあるんですか?

はい、よくあります。そういった企業の営業体制づくりからお手伝いすることも多いですね。これまで1600社以上を支援し、現在も約100社のプロジェクトが進行中です。

すごい数ですね…。営業代行というイメージがピンと来なかったのですが、ホームページを拝見すると中途採用が多い印象でした。やはり営業経験者が多いのですか?

営業未経験から挑戦される方が多いですね。特に飲食業界出身の方が多く、料理のように複数のことを同時進行したり、お客さまとのコミュニケーションを取るスキルが営業に活かされるのかもしれません。

■ 未経験でも営業はできる? 研修制度について!

そうなんですね。営業って未経験からだと難しいイメージがあるのですが、入社後の研修はどんな風に行われているんでしょうか?

入社後1か月間は、徹底した“基礎研修”を行います。企業理念やシステムの使い方、ビジネスマナーなどをしっかり学んだ後、営業配属の方はさらに営業研修を受けます。そのため、未経験でも問題ありません。早い方だと、入社2か月目には自分の給料分の成果を上げることもあります。

そこまで研修が充実しているなら、緊張さえほぐれれば未経験でもチャレンジしやすいかもしれませんね!

営業というと“バリバリ経験を積んできた人”が好まれるイメージがあるかもしれませんが、当社では『初対面の人が相手でも、自然に会話を楽しめるか』を大切にしています。コミュニケーション力に自信がある方であれば、未経験者でも積極的に挑戦していただきたいです。

■ テレアポ代行チームと環境づくり

研修以外のところで、先ほどおっしゃっていた環境づくりについて特に意識していることがあれば教えていただけますか?

例えば、テレアポを行うメンバーと別業務をする人が同じフロアに混在していると、電話を断られるたびに『恥ずかしい…』など、周りの目が気になり、コール数が伸びなくなることがあります。そのため、“コール業務専用チーム”をまとめて配置し、周りもみんな同じ業務に集中している環境を整えています。このような環境があると、心理的なハードルも下がり、自然とコール数も増えます。チーム立ち上げのコンサル依頼がくると、まずは“2~3人以上の専用スペースを作ること”を提案しています。

確かに他の人がPC作業をしている横で電話を掛け続けるのは目立ちますし、気まずい雰囲気になりそうです。環境づくりって大切なんですね。

■ 社員数・男女比率と営業チーム

ところで、 先ほどコールセンター部門に女性が多いというお話がありましたが、社員全体の男女比率はどのくらいなのでしょうか。

社員数は約60人で、女性7割、男性3割ですね。コールスタッフは女性が多く、営業は男性が中心です。8人の営業メンバーが社外で案件を獲得、社内でコールスタッフに発注しています。

営業の8人というのは、いわゆる“営業のエキスパート”という感じなんでしょうか?

そうですね。当社では営業代行やコンサルティングの依頼が入ると、担当者が自らアポを取り、『では私が担当します』と案件を獲得する仕組みになっています。問い合わせ経由の案件は、マーケティング部門で割り振りをしますが、例えば女性向け商材なら女性の営業メンバーに回したり、それぞれの得意分野に応じて案件を交換したりしています。

■ 創業から20年で一番大変だったこと

20年近く経営されてきた中で、大村社長が“いちばん大変だった”と思う出来事は何ですか?

10年くらい前のことですね。創業メンバー4人のうち、私以外で最後まで残っていた1人との関係がうまくいかなくなりました。当時、私は社長、彼は副社長という立場でしたが、“もともと友人同士”という関係性が社員にも伝わっていて、意思決定のたびに『もう片方は何と言ってるの?』と探りを入れられるような状況になっていました。そこで一度、私は一切経営に関与しない期間を設けて、“彼が全てをコントロールする体制”にしてみました。しかし、それでも経営がうまくいかず、最終的に『どちらかが会社を辞めるべきだ』という話になったんです。ちょうどその時期(2月1日)に、宮崎県延岡市に新拠点を立ち上げることが決まっていて、5日には延岡市役所で記者会見が予定されていました。もし私が辞めれば、“記者会見の直後に退社”という形になり、地元や家族にも迷惑をかけることになる。一晩考え抜いた末に、『自分が残る』と決断しました。その結果、副社長が退社し、それに伴って想定外の社員退職が相次ぎました。体制から一年間、現場を直接指揮していたのは副社長だったため、私がトップになることに不安を感じた社員も多かったのかもしれませんね。最終的に新卒を含めて5人しか残らない状態に。そこからまさに“リセット”のような形で再スタートを切りました。

■ リセットからの再スタート&黒字経営の理由

それは本当に大変な決断でしたね。その状況をどう乗り越えたのですか?

まず、新人をどうやって“稼げる”ようにするかに集中しました。創業当初に扱っていたサービスを思い出そうと、昔のメンバーに電話したり、当時の営業資料を引っ張り出したり。創業当初の成功パターンを再構築したんです。最も売りやすいサービスから立て直し、アポイント獲得代行を軸に再スタート。そこから営業、人事、財務と事業領域を広げていきました。売上は当時の4分の1にまで落ち込みましたが、黒字だけは死守しましたね。

ホームページでは“13期連続黒字”と拝見しました。黒字を維持できる要因はどこにあると考えますか?

大きく2つあります。1つは“自分たちで仕事を取りに行く力”があることです。大手企業の下請けに依存してしまうと、取引がなくなった瞬間に経営が行き詰まります。でも、当社は電話営業を得意としているため、仕事がなければ自分たちで開拓できます。もう1つは、私自身が外資系銀行出身で、財務管理に強いことです。売上が落ちてもキャッシュフローをしっかり管理していれば、黒字経営は維持できます。

今後のビジネス展開や、大村社長ご自身のキャリアについて、どのようにお考えですか?

当社には“営業・人事・財務”の3つの柱があり、これをお客様に継続的に活用してもらえる仕組みを強化していきたいですね。例えば、“営業で成果を出せたから次は人事も頼みたい”“財務の課題も相談もしたい” といった形で、リピートしていただける企業を増やしていきたいです。個人的には、表に出るタイプではないので、有名になりたいという願望はありません(笑)。ただ、20年間会社を経営し、多くの企業のコンサルティングを行う中で、一定の成功事例も積み上げてきました。、その経験を活かして、より多くの企業から『助かった、ありがとう』と言われるような貢献ができると嬉しいですね。

■ ノリで起業しても成功するのか? 大村社長のリアルストーリー!

大村社長ご自身が起業を決めたきっかけや、このビジネスモデルを作り上げた経緯を教えてください。

正直なところ、最初は“ノリ”に近い感覚でした。当時、会社を設立するには最低でも資本金1000万円が必要だったんですが、法律の改正により1円からでも起業できるようになりました。それを知った大学生の頃、『とりあえずやってみよう』と仲間と意気投合し、いわゆる“学生ベンチャー”として事業をスタートしました。ただ、最初の会社は思うように軌道に乗らず、休眠状態に。そこで、一度は就職してみたのですが、一度でも“自分の提案が社会に影響を与える”という実感を得ると、組織の一員として上からの指示をこなすだけの働き方に物足りなさを感じるようになりました。そこで再度起業したいと思い、同期4人を誘って2007年1月に立ち上げました。

■ ベンチャーから外資系銀行へ、そして再起業

前職は外資系の銀行で、電話営業だけで金融商品を売っていました。相手の口座状況を確認しながら、“投資を始めませんか”と提案していく仕事です。この経験で培った営業スキルを活かし、起業当社はまず『電話営業なら得意だよね』というところからスタートしました。最初は他社商品を代理で売って、成約すれば30%の報酬をもらう仕組みでしたが、あるクライアントが『アポが取れなくても、電話で得られる情報に価値がある』と言われたことで発想が変わりました。“それなら無理に営業に行く必要はないのでは?”と考え、アポ取り代行を中心にしたビジネスモデルを構築しました。また、外資系金融機関で培った“断定的に売り込まず、相手の状況に合わせた提案をする”というトークが染みついていて、それが競合にはない強みになりました。例えば、『とりあえず挨拶だけでも…』と無理なアポを取らず、きちんと相手のニーズに寄り添ったアプローチを徹底することで、自然とリピートにつながるようになったのです。

大学を卒業してまだ2年というタイミングで起業するのはすごいですね。メンバーのみなさんも相当チャレンジ精神があったんだなと。

私はもともと親から『好きにしなさい』と言われていたので特に反対もなく(笑)。ただ、他のメンバーは親御さんと『そんな危ないことするために良い大学に行かせたんじゃない』とすごく揉めた人もいます。それでも、当時はまだ24~25歳。『仮に失敗してもやり直せる』という気持ちで、“挑戦すること自体が人生経験になる”と考え、思い切って起業に踏み切りました。

■ 4人で始めた会社、その後は…?

最初のメンバーで『この人が社長ならうまくいく』という確信があったんですよね。どういう理由だったんですか?

実は、学生ベンチャー時代は私が社長でした。しかし、自分の性格を考えると、社長という役割に向いてないなと思ったんです。就職してから『この人がトップなら自分はナンバー2として支えるほうが合ってる』と思える人物と出会い、その仲間に声を掛けて起業しました。結果的には、12~13年前の話し合いの末、最終的に私が社長を引き継ぐことになったんですけどね。

自分で社長をやりたいという気持ちもあったのでは? それでも他の人に任せようと思ったのはなぜですか?

私は性格が細かいんですよ。“なんでそれやってないの?”と相手に詰めてしまうタイプで。大局的に見れば問題ないことでも、自分の物差しであれこれ言ってしまう。そういうタイプはトップよりもナンバー2で“厳しいことを指摘しながらサポートする役”のほうが向いてるかな、と当時は判断したんです。

最初の4人のうち、今も会社に残っているのは大村社長だけなんですか?

そうですね。現在、会社に残っているのは私だけです。ひとりは農家に婿入りして“園長”になったり、別のひとりは別の会社を起業し、上場を果たしました。起業当初は同じ志を持っていたメンバーですが、それぞれが新たな道を歩んでいます。

■ 会社を続けるか辞めるか…究極の選択を迫られた話

大きな転換期に“一気に体制を変える”って、相当な決断力が必要ですよね。責任がすべて社長にのしかかるわけですし、不安や迷いはなかったんでしょうか?

もちろんいろいろ相談したり、自分だけで決めたり、ケースバイケースですね。けど、基本的に『自分で決めたことは自分で責任を負う』という生き方に、不安よりもワクワクを覚えるタイプじゃないと、起業はあまり向いていないと思います。私が会社員になってすぐ“つまらないな”と感じたのは『自分の人生が思い通りにいかないとき、その理由を会社のせいにできてしまう』という部分です。給料や勤務地が思うようにならなくても、“会社が悪いんだ”と言い訳ができる。でも、起業すればいいことも悪いことも全部自分の責任です。そういう生き方のほうが面白い、と僕は思ったんですよ。

■ 就活迷子は必読! 社長が面接で重視するポイントとアドバイス

面接で重視されているポイントはありますか?

当社の採用では『このまま一緒に飲みに行けそうだな』と思える雰囲気を大事にしています。つまりコミュニケーションが取りやすいかどうか、ですね。

『このまま一緒に飲みに行けそうだな』というのは具体的にはどんな方でしょうか?

当社は営業という“人と話す仕事”が中心なので、初対面の方とも自然にコミュニケーションが取れる人が向いているんです。例えば面接の時にあまりにもガチガチに緊張していて、こちらから何を聞いても話が広がらないと『この人にこの仕事は合ってるかな?』と思ってしまう。逆に、こちらが『このまま一緒に飲みに行こうか』と思うくらい会話がスムーズな方だと、現場でもお客さまと良い関係を築けるはずだと考えています。

■ 営業に向いているのは飲食バイト経験者?!

やはり“人と話す力”が重要なんですね。飲食店でのアルバイト経験がある人だと、初めてのお客さまにも慣れているイメージがあります。大学生で飲食店で働いている人も多いですし。

実際に、うちでは飲食業界出身のメンバーが多いんですよ。これは狙っているわけではなく、結果的にそうなりました。飲食店って同時にいくつもの作業をしたり、初対面のお客さまの懐にスッと入り込む接客をしたりするので、営業でもそのスキルが活かせるんでしょうね。

なるほど。未経験でもそうやってコミュニケーション能力を発揮できるなら、“飲みに行きたくなる人”に近いかもしれませんね。

■ 営業で成功する人材とは?

私も就職活動中で“営業”に興味があるんです。社長が考える“営業で成功する人の特徴”は何でしょう?

逆に、何が大切だと思いますか?

私は“他人本位になれる”ことが大切だと思います。あと、自分が扱う商品を信頼できないと売れないんじゃないかと。知識を深めたり、興味を持ったりする姿勢が必要かなと。

なるほど。ただ、業界によっては競合製品がたくさんあって“正直、他社のほうが良いかも”と思いながら売らなきゃいけない場合もあるんです。そこをうまく“自社製品のいい部分”にフォーカスして自分を納得させたり、提案力でカバーしたりする必要がありますね。特に無形商材を扱う営業は“人としての魅力”が大きくものを言います。そこに向き合うということは大変ですが、人間として成長もできます。

■ 自己分析なんて意味ない? 大村社長が語るリアル就活論

今、就活をしているんですが、やはり色んな壁にぶつかっています。“どんな会社を選べばいいのか”とか“自分は何がしたいのか”とか。大村社長は学生時代、どうやって就職先を選んでいましたか?

僕の場合は『学歴や職歴っていうのはずっと残る』と考えていたので、『とりあえず名の知れたところに入ればいい』というスタンスでした。おこがましい言い方ですが、ある程度は何をやっても器用にこなせるタイプだったので、“まずは有名企業”という軸で動いていました。

なるほど。今の学生たちは“自分が何をしたいか”をすごく重視する傾向が強いんですけど、そこで行き詰まる子も多いんです。就活生、特に地方の学生に向けて何かアドバイスがあればぜひお願いしたいです。

そうですね。まず“自分は何がしたいか、何が得意か”という“自己分析”は正直それほど重要ではないと思っています。社会に出ると、『君のやりたいことは関係ない』『そのレベルでは仕事にならない』といった現実に直面しますから。それよりも重要なのは、『どのような働き方をしたいか』を明確にすることです。

どちらが正解というわけではなく、自分の価値観に合った選択をすることが大切です。

■ 十人十色?!自分に合ったいい会社の見極め方

就活生の中には、“残業が少ない会社”こそいい会社と言う人もいれば、“稼ぎたいから大手に行きたい”と言う人もいて、なかなか軸が定まらないんです。

そもそも“いい会社”の定義は人によって違います。

面接でこういう質問をしたとき、企業がどう反応するかで自分に合う会社かどうかが見えてくると思います。

確かに、就活生は“やりたいこと”“得意なこと”を大げさにアピールしがちですが、実際は“どんな生き方をしたいか”のほうが重要なんですね。

そう思います。会社側も“面白い人生観を持っている子”に惹かれるわけで、社会でどれだけ通用するかわからないような型どおりの自己PRよりも『○歳までに○○を達成したい。そのために御社でこんな働き方がしたい』と明確に語れる人に魅力を感じます。

■ 自己分析なんて意味ない? 大村社長が語るリアル就活論

最近はSNSで“残業は無駄”“楽に稼ぐ”といった情報がバズっていて、学生も『それが当たり前なんだ』と思ってる節があります。

SNSの声は“世間の8割”の意見と考えたほうがいいですね。『パレートの法則』という言葉がありますが、優秀な2割と残り8割がいる。SNSで目立つのは後者の意見がほとんどですし、そこに流されると大きく成長したい人には向かない環境に引き寄せられてしまいます。実際、当社社員にも『残業=悪』とSNSで刷り込まれた人がいたんですが、実際に話をして価値観を見直す機会を作った結果、今は朝早くから積極的にバリバリ働いています。

SNSに影響を受けた人の目を覚ましたこともすごいですね!

■ 「なんか話しやすい!」と思わせるトーク力の鍛えかた

トークが面白い人って、どうやってその状況をつくっているんでしょう?営業に関わらず、社会人はトークスキルが必要だと思っているのですが、何をしたらいいかわからなくて…

面白いトークをするためには“知識”が不可欠です。ビジネスや経済、政治など、幅広い知識を持っていると、会話に“ちょい足し”ができるんです。例えば、『御社は先日M&Aされましたよね』といった“ひとこと付け足す”だけで『この人、ちょっとは知ってるんだな』と思ってもらえる。相手が知らない状態をひけらかすんじゃなく、あくまで控えめに“ちょい足し”するからこそ好印象です。こうしたビジネスの知識を持って会話をすると、“口説き対象”ではなく“ビジネスパートナーや飲み仲間”として見てもらいやすいですよ。

なるほど。知識が何もない人が『すごいですね』って言うより、少しでも背景を理解しているほうが盛り上がるんですね。

そうそう。もし相手の話がわからなかったら素直に、『勉強不足なんですけど、どういうことなんですか?』と聞けばいいんです。無理に知ったかぶりをするのではなく、教えてもらいながら知識を吸収すれば大丈夫。

わからない場合どう言えばいいのか悩んでいたのですが、素直に伝えればいいんですね。“話さないといけない”という不安な気持ちから、少し楽になりました。

■ 情報収集のコツを紹介!

おすすめは“日経ビジネス”を毎週読むこと。大学2年の頃から続けてますが、ビジネスの動向をつかむ上で非常に有益です。あとは“新聞を読む習慣”を持つことですね。政治経済の動きもわかるし、話のタネとして相手に“ちょい足し” する情報が自然と身につきます。

毎週『日経ビジネス』を読まれているんですね。お忙しい中、その時間はどうやって確保されてるんでしょうか?

土日は仕事をしないので、そのタイミングで読むことが多いですね。月に1~2冊はビジネス書も読むんですが、特別な時間割を組んでるわけじゃないです。

■ インタビューを終えて〜学びと挑戦の一歩〜

今日は本当にありがとうございました。営業だけでなく、知識の積み重ねやトーク力の大切さを改めて実感しました。学ぶことが多く、就活にも活かせそうです。

こちらこそ。知識を増やすことで会話に深みが出ますし、営業に限らず社会で活躍するための武器になります。ぜひ今日の話をヒントに、自分の強みを磨いていってください。

まずはできることから実践してみます! 早速、『日経ビジネス』を読む習慣をつけてみようと思います。

私も今日学んだことを活かして、自分なりの“ちょい足しトーク”を意識してみます。本当にありがとうございました!

ぜひ、楽しみながら取り組んでください。応援しています!

いかがでしたでしょうか? 創業メンバーとの葛藤やリスタート、そして独自の営業手法の確立。その背景には、「柔軟なコミュニケーション力」と「情報収集の継続」がありました。

営業職に限らず、どの職種でも求められるのは“相手の期待を超える力”。そのためには、日々の知識の積み重ねが不可欠です。

本記事が、皆さんにとって“自分らしい働き方”や“キャリアの選択”について考えるきっかけになれば嬉しいです。

ぜひ今回のインタビュー内容を振り返りながら、ご自身のキャリアや目指す道と照らし合わせてみてください。